A porci questo interrogativo in maniera estremamente chiara è Platone nel Menone: «Sai dirmi, o Socrate, se la virtù può essere insegnata? O se non può essere insegnata, ma se può solo essere prodotta con l’esercizio? Oppure se non può né essere prodotta con l’esercizio né essere insegnata, ma se, invece, tocca agli uomini per natura o in qualche altro modo?»[1].

Menone, il giovane interlocutore di Socrate in questo dialogo, prospetta subito tre differenti vie che sembrano profilarsi innanzi al nostro problema: 1) la virtù è qualcosa che si genera naturalmente nell’animo umano o 2) è piuttosto qualcosa che si apprende con il suo esercizio (come poi sosterrà Aristotele parlando di héxis, che i latini tradurranno con habitus) ? Infine, 3) non può invece darsi il caso che la virtù sia oggetto di insegnamento e che pertanto occorra trovare il metodo più efficace per educare gli uomini ad essere virtuosi?

La questione posta è tutt’altro che semplice ed è al contempo per Platone decisiva: tornato nel 387 a.C. dall’avventuroso viaggio in Italia, il filosofo si stava dedicando alla fondazione dell’Accademia ed è quindi probabile che il Menone dovesse essere lo scritto programmatico in cui annunciava ad Atene i suoi propositi circa la finalità della nuova scuola che andava creando.[2]

È dunque possibile insegnare a qualcuno ad essere virtuoso?

Per rispondere a questa domanda, nota Platone, è prima di tutto necessario verificare se la virtù sia scienza (ἐπιστήμη), dal momento che se non lo fosse non potrebbe venire insegnata. Quello che ci si propone, visto che finora non abbiamo dato una definizione di che cosa sia la virtù, è di avanzare un’ipotesi, esattamente come si fa spesso in geometria, per poi verificarla nel corso della nostra ricerca.

Il ragionamento si svolge così: la virtù è indubbiamente un bene, giacché noi siamo buoni a causa di essa, ed è dunque anche utile, a patto però che della disposizione che ci rende virtuosi si faccia retto uso, dal momento che, a titolo esemplificativo, il coraggio senza senno è dannoso.

«Se, dunque, la virtù è qualcosa che è nell’anima e qualcosa di necessariamente utile, essa deve essere intelligenza, dal momento che tutte le cose relative all’anima, in sé e per sé non sono né giovevoli né dannose, ma, a seconda che si aggiunga intelligenza o dissennatezza, diventano giovevoli o dannose. In base a questo ragionamento, essendo la virtù utile, deve essere una forma di intelligenza.»[3]

Se la virtù ha dunque bisogno della ragione per essere tale, giacché questo intende dire Platone quando afferma che essa è scienza, non si può né produrre nell’animo umano spontaneamente e naturalmente né semplicemente con il progressivo esercizio, deve piuttosto essere oggetto di insegnamento.

Se quanto abbiamo detto fino ad ora è vero, chi sono i maestri in grado di educare alla virtù?

Si potrebbe dire che sono i Sofisti, ossia quei maestri a pagamento che sanno trasmettere abilmente la loro erudizione ai loro allievi, rendendoli esperti retori capaci di dissimulare e giocare con le parole fino a confondere abilmente i loro interlocutori, esattamente come certi professori che troviamo ancora oggi in alcune nostre università. Purtroppo, però, messi alla prova, non solo essi non sono mai stati in grado di educare qualcuno ad essere virtuoso, ma talora ammettono anche apertamente di non esserne capaci e che quindi la virtù paia loro qualcosa di non insegnabile.

Si deve allora cambiare strada: forse gli unici autentici maestri di virtù, che hanno saputo trasmetterla al popolo ateniese, sono stati quelle imponenti figure che nel passato si sono distinte in imprese eccezionali a motivo delle loro doti, quali Temistocle, Aristide, Pericle e Tucidide.

Potrebbe anche essere convincente come ipotesi, peccato che -nota Socrate- non solo essi non seppero rendere virtuosi nemmeno i loro figli, la storia ce lo può confermare, ma essi stessi sembrano esserlo stati più per «retta opinione» ed «ispirazione divina» che per scienza.

Insomma, quello che ci vuole dire Platone è che nessuno dubita che costoro possedessero la virtù, ma la loro condizione tuttavia era simile a quella degli indovini, dei vati e dei poeti, che «dicono molte verità, per ispirazione, ma non sanno nulla di quello che dicono»[4]; pertanto si trovano a possedere la virtù senza però sapere esattamente che cosa essa sia e come si sia prodotta, senza poterla quindi insegnare.

In assenza di maestri, visto che a quanto pare né i Sofisti né i grandi della polis sembrano essere candidabili a questo incarico, saremmo ancora disposti a dire che la virtù possa essere insegnata?

Sembrerebbe dunque che la risposta non possa che essere negativa e che quindi il dialogo si chiuda aporeticamente.

La soluzione a mio avviso sta in questa precisazione che Platone pone proprio nell’ultima pagina del dialogo: «a meno che fra gli uomini politici non ce ne sia uno capace di rendere politici anche gli altri»[5]. Chi è quest’uomo politico? È quello che sa che la polis è costituita da tante classi differenti (agricoltori, artigiani, mercanti, guerrieri, sacerdoti, politici) e che solo l’unità armonica delle diverse componenti sotto la guida della migliore può garantirne la stabilità; così deve essere anche per l’uomo, all’interno della cui anima la parte irascibile e quella concupiscibile devono essere ordinate a quella razionale.

Il solo in grado di insegnare la virtù è dunque l’autentico uomo politico, ossia quegli che, sapendo che la salus della città sta nell’armonia delle sue parti, aiuta gli altri uomini a riprodurre nella propria interiorità quell’ordine che dovrebbe vigere all’esterno nella polis, giacché questo in ultima istanza significa essere virtuosi. Costui sarà l’unico e vero educatore di cui gli uomini hanno bisogno, ossia quegli che, piuttosto che istruire in maniera erudita e retorica, aiuta a fare ordine dentro alla nostra anima per potervi poi trovare ciò che in fondo da sempre sappiamo e che dobbiamo solo ricordare (tutta la parte centrale del Menone non a caso è dedicata all’esperimento maieutico dello schiavo, ossia alla teoria della conoscenza come reminiscenza). Il vero politikòs è l’uomo che si è interrogato a lungo e che si è lasciato tormentare dal dubbio, fino a quando ha saputo fare ordine in sé, riconoscendo (o ricordando?) il primato della parte razionale sulle altre due, producendo così in sé consapevolmente quella disposizione virtuosa che lui solo conosce autenticamente e può far sì che venga a generarsi anche nell’animo degli altri uomini.

Sappia però costui -nota Platone- che sarà tra i vivi nello stesso modo in cui Omero affermò si trovasse Tiresia trai morti, «dicendo di lui che nell’Ade solo ha mente saggia, mentre gli altri sono solamente ombre erranti»[6], pertanto destinato ad essere incompreso e anche osteggiato.

Se vogliamo tornare ad avere un modello educativo funzionante, è più che mai urgente ribadire a voce alta che i maestri, per essere veramente tali, non possono che farsi ‘politici’, nel senso che abbiamo cercato qui brevemente di spiegare.

FONTI:

[1] Platone, Menone, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2000, p. 75.

[2] Cfr. Giovanni Reale, Saggio introduttivo, in Platone, Menone, op. cit., pp. 62 e 63.

[3] Platone, Menone,op. cit., p. 147.

[4] Platone, Menone, op. cit., p. 185.

[5] Platone, Menone, op. cit., p. 189.

[6] Ibidem

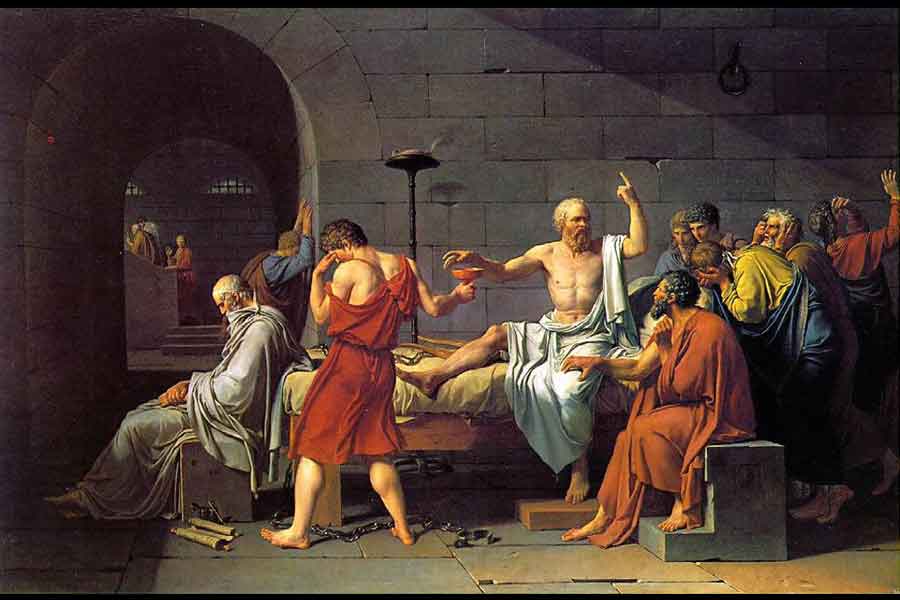

Immagine di copertina: La morte di Socrate di Jacques-Louis David (1787).