Il dibattito sulla spesa pubblica in istruzione, in Italia, è da decenni all’ordine del giorno, e similmente da decenni esposto a uno scarico di responsabilità tra un governo e l’altro. Abbiamo già criticato, anche di recente, il fatto che il nostro paese spende in istruzione (in % sul PIL) ampiamente meno della media europea, e circa la metà delle economie del nord. La spesa in istruzione, come abbiamo mostrato in un articolo in commento alla nota esplicativa al DEF dell’anno scorso, è circa un quarto di quella in pensioni (66 miliardi in istruzione, 259 miliardi per pensioni). Concentrandoci sull’università, poi, la situazione è se possibile ancora più drammatica: l’intera spesa pubblica statale (annuale) per l’intero apparato universitario (63 atenei) ammonta a circa 5,5 miliardi di euro. Le grandi università pubbliche americane hanno un budget simile a quella cifra (cadauna), e alcune (sempre pubbliche) arrivano al doppio o addirittura al quadruplo. Ma l’America, si sa, non è un sistema comparabile. L’europa? Esempio: l’Università di Copenhagen – pubblica, semigratuita – ha un budget annuale di circa 1,2 miliardi di euro. Il Politecnico di Monaco (TU Munich) – pubblica, semigratuita – 1,6 miliardi. L’Università di Amsterdam: 850 milioni.

Ora, che il finanziamento non sia l’unico (e forse neanche il principale) problema dell’università italiana è fuori da ogni dubbio. Liberi Oltre ha organizzato di recente un bellissimo panel intitolato “Dateci la University of California”: una discussione estremamente interessante su come vadano cambiate le regole del gioco, prima ancora dei finanziamenti. E noi ci permettiamo di dire: se si cambiassero le regole dei finanziamenti? Siamo chiari: lungi da noi limitare a questo governo le colpe di non aver investito in istruzione; sarebbe ipocrita dichiarare che i governi precedenti abbiano agito tanto diversamente, sia in termini economici, sia in termini di piani strutturali – e sappiamo come le due debbano andare di pari passo. Quindi, i casi sono due: o sbaglia chi pensa che investimenti maggiori siano legati a performance migliori, oppure bisogna capire perché lo stato non investe sulla scuola.

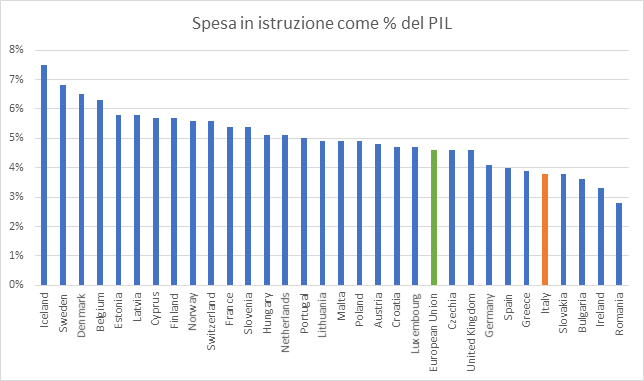

Partiamo dal primo punto: investimenti maggiori sono legati a performance migliori? È una domanda complessa e difficilmente si giunge ad una risposta univoca. Partiamo dai dati. L’Italia spende circa l’8,8% della spesa primaria in istruzione, pari al 4,1% del PIL Italiano (dati Eurostat 2019), poco più di quanto spende per la Protezione dell’ambiente e delle abitazioni (3,7%), ampiamente meno della spesa per Sanità (7,2%), e circa un quinto della spesa per “Protezione Sociale” (Inail ed Inps) a quota 20,8%. Ancora una volta questi dati ci dicono poco, se non vengono affiancati da un’analisi comparativa con altri stati. Se consideriamo l’analisi UNESCO (2014) “Expenditure on education as % of GDP” scopriamo che dei 100 paesi analizzati – sostanzialmente tutti quelli con un sistema d’istruzione pubblico strutturato – l’Italia si trova al sessantottesimo posto. Sì, undici posizioni sotto la Colombia e sei sotto la Turchia; proprio lì, in mezzo ad Afghanistan (appena sotto) e Burkina Faso (otto posizioni sopra).

Quindi la mera spesa pubblica sul PIL non dimostra automaticamente la qualità di un sistema educativo; se così fosse il Burkina Faso, penultimo al mondo nell’Education Index redatto dalle Nazioni Unite, dovrebbe superare l’Italia, al ventottesimo posto nello stesso Ranking. Quello che possiamo provare a dimostrare è, in senso opposto, come un mancato investimento in istruzione porti al lento ma inesorabile deterioramento di un sistema scolastico. Potrebbe essere proprio questo il caso visto che la percentuale di spesa pubblica dedicata all’istruzione è aumentata nel mondo di circa il 20% (analisi EA), dal 2000 al 2013, mentre quella Italiana è scesa del 5%. Se la tesi di cui sopra fosse corretta, l’Italia dovrebbe ritrovarsi con un EI (Education Index) decrescente nel tempo. Così non è: l’EI italiano cresce di 13,5 punti, sostanzialmente in linea una media mondiale del 12,3%. Preme dunque un’analisi più dettagliata. Dopo aver preso in considerazione 20 paesi del mondo (sia industrializzati che in via di sviluppo, dai 4 continenti, scelta randomizzata), sono state analizzate le seguenti correlazioni:

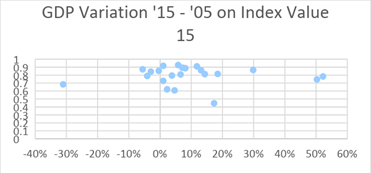

- Variazione della percentuale di PIL investita in istruzione (periodi 2015-2000 e 2010-1990) correlata con il valore assoluto dell’EI (2010, 2005);

- Variazione percentuale dell’EI in rapporto alla variazione della percentuale PIL, entrambe nel periodo 2015-2000;

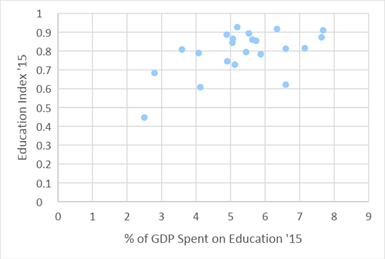

- Spesa percentuale del PIL nel sistema Educativo (anni 2015, 2010, 2005) su valore assoluto dell’EI per gli stessi anni;

- Spesa percentuale del Pil nel sistema Educativo (2010 e 2005) su variazione dell’EI (periodi 2015-2000 e 2010-1990);

L’output di queste analisi è rappresentato da 12 correlazioni con relative rette di regressione. La correlazione non è risultata significativa per nessuna delle analisi che comprendono variazioni di PIL o EI (alcune rette sono risultate addirittura con pendenza negativa); la correlazione è quindi significativa e positiva solo quando si parla di valore percentuale di spesa pubblica su PIL (GDP in inglese) ed EI. In sostanza, se consideriamo paesi sviluppati o in via di sviluppo, in media, maggiore è la spesa (relativa al PIL) in istruzione, maggiore sarà l’Education Index del paese. Non una scoperta eclatante.

Consapevoli della necessità di ben più complesse analisi per analizzare la teoria considerata (investimenti maggiori portano a performance migliori), qui non resta che ringraziare tutti gli attori che partecipano al e lavorano nel sistema scolastico italiano: grazie ai loro sforzi siamo riusciti a mantenere un livello educativo qualitativamente decente (non quantitativamente, ovvero rispetto al numero di laureati), pur combattendo un disinteresse – o meglio un disinvestimento – nel sistema educativo da parte della compagine politica alternatasi negli anni.

Siamo sicuramente ancora molto indietro rispetto ai paesi del G8. Abbiamo visto, poco sopra, come i nostri investimenti non siano assolutamente in linea con i paesi occidentali. Abbiamo dimostrato, sicuramente con approssimazione, l’esistenza di una correlazione tra spesa e qualità. Se a questo aggiungiamo che l’istruzione rappresenta, in Italia, un bacino elettorale enorme e che l’argomento è uno dei più discussi ed affrontati in campagna elettorale, la domanda sorge spontanea: perché dunque i governi non investono in istruzione? Se n’era già parlato in un precedente articolo, utilizzando la metafora di un pasticcere ormai vecchio e stanco. Era stata un’analisi decisamente politica, che guardava l’endgame (l’interesse) prettamente elettorale dei governi, ovvero la ri-elezione. Oggi l’analisi vuole comprendere una fetta più ampia di strutture sociali, cercando di analizzare la problematica nel suo complesso.

Se si vuole essere volutamente tranchant; l’unico motivo per il quale un governo sarebbe tenuto ad investire nell’istruzione è di tipo economico. Parliamo quindi di pressioni lobbistiche in paesi con importanti sistemi scolastici privati, oppure – secondo caso – di creazione di manodopera e/o competenze, in caso di forte crescita a livello statale-strutturale, che quindi necessita in primis di essere alimentata da forza lavoro, ma anche di attrarre investimenti esteri diretti. Un terzo caso, sicuramente più raro, è la creazione di un ecosistema economico-industriale complesso e fertile, come è il caso di Palo Alto in California, o Shenzhen nel sud-est Cinese, che quindi abbisogna di una forza accademica autorevole e dinamica, che formi talenti “su misura” alle necessità del territorio. Un po’ come i corsi magistrali in ingegneria specializzati in Automotive che nascono nella MotorValley Italiana.

Se nessuna delle tre situazioni è presente, un investimento in istruzione non assicura allo stato introiti, guadagni, ritorni che siano diretti. Investire nell’istruzione, in Italia, è come iniziare ad investire nella ricerca e sperimentazione di un nuovo farmaco se non esistessero i brevetti. Non solo l’investimento potrebbe non portare frutti per decine di anni, non solo il farmaco potrebbe non essere efficace, ma se anche tutto andasse per il verso giusto non ci sarebbe formalmente modo di tutelare la scoperta. Sì, perché non è detto che i nostri giovani, una volta formati, produrranno valore in Italia: prima di tutto perché potrebbero non trovarsi fisicamente in Italia, e quindi far parte di quel crescente numero (raddoppiato in 4 anni) di cervelli in fuga, che ci costa 14 miliardi l’anno; oppure perché potrebbero lavorare per multinazionali con proprietà e/o sede estera. In questo caso il valore aggiunto andrebbe ad alimentare il tesoretto di un paese che non è il nostro, mentre noi dovremmo accontentarci di tassare semplicemente il lavoro della persona in questione, andando a recuperare, di fatto, l’investimento sostenuto. Deludente.

Eppure, tantissime imprese sull’orlo del fallimento hanno iniziato ad investire sul lungo periodo, in know-how e tecnologia, per poi diventare ad oggi colossi conosciuti a livello globale. Le cose possono quindi cambiare, ma servono investimenti importanti con ritorni futuri lontani ed incerti. È quindi un problema di anticipazione monetaria. Lo stato italiano, che paga interessi crescenti su di un debito crescente, che ha esigenze di primaria importanza, strutturali, di sanità, di povertà, dovrebbe investire in qualcosa di così incerto ed indiretto? Difficile. A ben pensarci, questo è il concetto che sta alla base del funzionamento del mercato finanziario. Elon Musk sarebbe già andato in bancarotta da anni se la borsa non finanziasse i debiti crescenti di Tesla, che non riesce a far profitto. Gli investitori puntano sul fatto che, negli anni, il capitale che hanno investito darà i suoi frutti, grazie ad un rendimento che ripagherà non solo il capitale investito ma anche il tempo speso ed il rischio affrontato. Semplice.

Amazon nasce nel 1994 e ha il suo primo utile dopo 10 anni, nel 2003. Nell’ultimo trimestre del 2017 fa utili record raddoppiando le attese degli analisti, superando i 2 miliardi. Se non si fosse quotata in borsa nel 1997, e se gli investitori non avessero creduto in un futuro roseo, Amazon sarebbe fallita. Ad oggi, l’unico modo per ottenere finanze tali da investire in maniera ingente sull’istruzione, senza tralasciare le restanti necessità stringenti, è tramite vendita di titoli di stato, che tuttavia (oltre ad essere già ora un enorme problema strutturale, dato il costo del nostro debito pubblico) vanno a finanziare le manovre economiche nel loro complesso, e non solo il settore dell’istruzione. Se qualcuno credesse che l’università Italiana fosse su un livello di rendimento diverso rispetto al resto del Belpaese, non avrebbe modo di investirci direttamente.

Ecco, quindi, la proposta: quotiamo l’Università Italiana sul mercato, permettendo alle università di emettere bond (garantiti dallo stato). I bond sono strumenti finanziari scambiati ad un dato prezzo, deciso dal libero mercato, e con una data scadenza. A maturità avvenuta (ovvero al raggiungimento della scadenza) il bond dà diritto al titolare al pagamento di una somma di denaro, arbitrariamente posta a 100, decisa in precedenza. In poche parole: Apple emette un bond che darà diritto, al proprietario, alla riscossione di 100 dollari tra cinque anni. Il mercato (ovvero i potenziali acquirenti), valutata la situazione attuale, ma soprattutto la possibile situazione futura di Apple, stabilendo il valore di acquisto del bond; ad esempio 80 dollari. Ciò significa che chi comprerà il bond e lo terrà nel corso dei 5 anni, guadagnerà 20 dollari. Ovviamente, nel caso in cui Apple avrà performance migliori o peggiori di quanto preventivato, il proprietario potrà decidere di ricollocare il bond sul mercato ad un prezzo maggiore o minore rispetto a quello valutato in precedenza. E’ bene precisare la differenza tra bond e titolo azionario: il primo non cede al detentore alcun diritto di proprietà sull’organizzazione emettente, a differenza del secondo. E’ come un piccolo prestito.

I bond verrebbero quindi scambiati sul mercato a seconda del valore percepito dell’Università che lo emette. Questo farebbe sì che si ottenesse in primis uno sforzo da parte dei singoli atenei nell’internazionalizzazione e del branding (questo inesistente per molte facoltà nostrane). Che, finalmente, parte delle sovvenzioni (quelle derivanti dai bond e di conseguenza private) sarebbero legate e logiche di performance misurabili. Inoltre, il valore di un’Università non sarebbe più misurabile in termini di performance attuali, ma in termini di goodwill, ovvero quello che si crede l’Università stessa diventerà nell’avvenire, basandosi su piani di crescita e milestone (punti di controllo): un po’ come Amazon e Tesla. Infine, non meno importante, la ricerca accademica, formata da talenti eccezionali, potrebbe riprendere la sua funzione, competendo con laboratori privati e dipartimenti R&D, finanziata, come le sue competitor, dal mercato dei capitali.

Le strade che potrebbero aprirsi sono pressoché infinite: pensate alla possibilità di fornire prestiti a studenti meritevoli o che intraprendono corsi di studio particolarmente richiesti dal mercato. Grazie all’anticipazione monetaria fornita dai Bond, le Università potrebbero a loro volta anticipare il costo di alcuni percorsi, consapevoli di ricevere indietro la somma prestata allo studente meritevole (con un certo rischio, “di mercato”). Questo accade già nei modelli anglosassoni in cui i prestiti universitari devono essere restituiti dallo studente solo una volta che questo sia entrato nel mondo del lavoro; ed inoltre restituiti con somme crescenti a seconda del reddito del futuro, ed a quel tempo attuale, professionista. Sostanzialmente, l’Università si prende la responsabilità di impegnarsi a far sì che lo studente sia occupato, nel più breve tempo possibile, e che riceva uno stipendio dignitoso. Altrimenti la restituzione del prestito non avverrebbe, e di conseguenza, nel nostro caso, non potrebbe avvenire la restituzione del prestito al mercato, con conseguenze sul valore dell’Università.

Il tutto, ci tengo a precisarlo, senza andare ad intaccare l’indipendenza dell’Università, la cui proprietà rimane statale. I bond sono, di fatto, anche il principale metodo di finanziamento del debito dello Stato. Non volendo entrare in maniera troppo dettagliata nel funzionamento di strumenti finanziari complessi, ribalteremo la domanda: perché l’Università Italiana non dovrebbe utilizzare bond? I bond sono ad oggi lo strumento principe di sovvenzionamento del debito pubblico, e quindi per tramite, delle finanze dello Stato. Utilizzare questi strumenti in maniera diretta sull’Università, e quindi sui giovani, vorrebbe dire credere neii professionisti del futuro abbiano un valore maggiore rispetto a quelli attuali. Credere che, in un futuro neanche troppo lontano, l’Italia varrà di più; non grazie ad investimenti sauditi ma al lavoro ed allo studio nostro e dei nostri figli. Preferisco credere a questo, che al contrario.

Immagine di copertina: L.O.V.E di Maurizio Cattelan (foto di ParsonsPhotographyNL – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86675270)